夏祭りや花火大会の季節になると、浴衣を着る機会が増えてきます。しかし、いざ浴衣を着ようとしたとき、「浴衣 左前 自分から見て」どちらが正しいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

浴衣の着方は、自分から見てどっちが上になるかで印象が大きく変わります。特に女性も男性も、前合わせの方法を間違えると縁起が悪いとされているため、正しい知識を身につけることが重要です。

本記事では、浴衣の左前と右前の違いから、温泉浴衣での注意点、さらには浴衣帯の結び方まで、初心者にもわかりやすく解説いたします。左衿が上ですか?という疑問や、左前が死装束と関係している理由についても詳しくお伝えします。

- 浴衣は自分から見て左の衿が下にくる「右前」が正しい着方

- 左前で着ると死装束の着方になり縁起が悪いとされる

- 男女問わず同じルールで着付けを行う

- 簡単な覚え方とコツを覚えれば間違いを防げる

浴衣の左前は自分から見てどっちが上?正しい着方を解説

浴衣を着る際の基本的な知識から、男女別の着方まで、正しい浴衣の着付け方法について詳しく解説していきます。多くの方が疑問に思う「自分から見てどちらが上になるのか」という点を中心に、実践的な内容をお伝えします。

- 浴衣の「前合わせ」「右前」「左前」とは何か

- 自分から見てどっちが上になるのが正解?

- 女性の浴衣着方の基本ルール

- 男性の浴衣着方も同じルール?

- 温泉浴衣でも同じ着方をするべき?

- 左衿が上ですか?という疑問への回答

浴衣の「前合わせ」「右前」「左前」とは何か

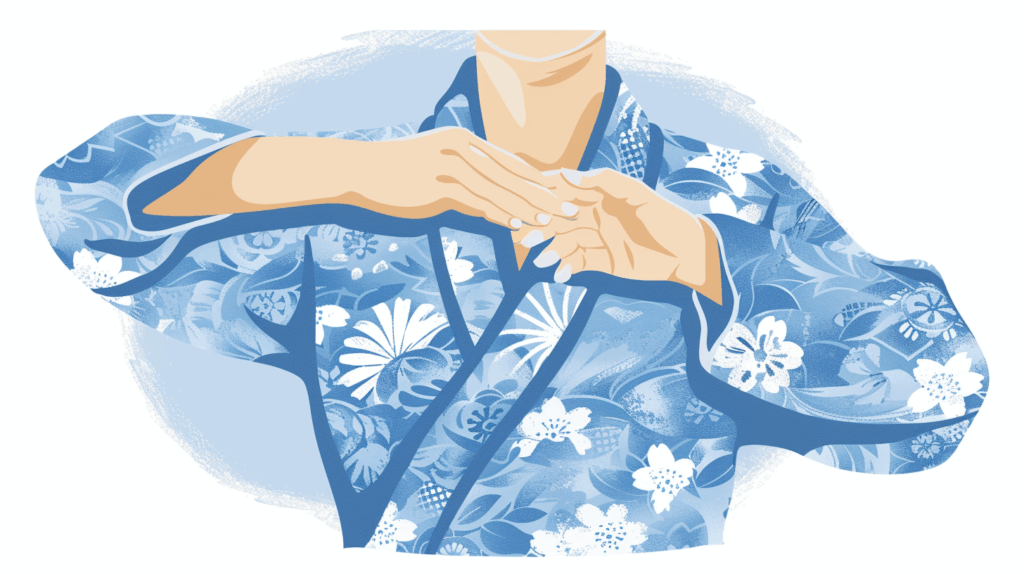

浴衣を着る際に最も重要なのが「前合わせ」の概念です。前合わせとは、浴衣の前身頃を重ねる際の合わせ方を指しており、この合わせ方によって「右前」と「左前」に分類されます。

ここで注意したいのは、「前」という言葉の意味です。多くの方が勘違いしやすいのですが、「前」は「手前」という意味ではなく、「先」という意味で使われています。つまり、右前とは右側を先に合わせるという意味になります。

実際の着付けでは、右前の場合、まず右側の身頃を体に合わせてから、左側の身頃をその上に重ねます。これにより、相手から見たときに右側の衿が下になり、左側の衿が上に見える状態になります。

一方、左前はその逆で、左側を先に合わせる着方です。しかし、日本の和装文化において、左前は特別な意味を持つため、通常の着用では避けるべき着方とされています。

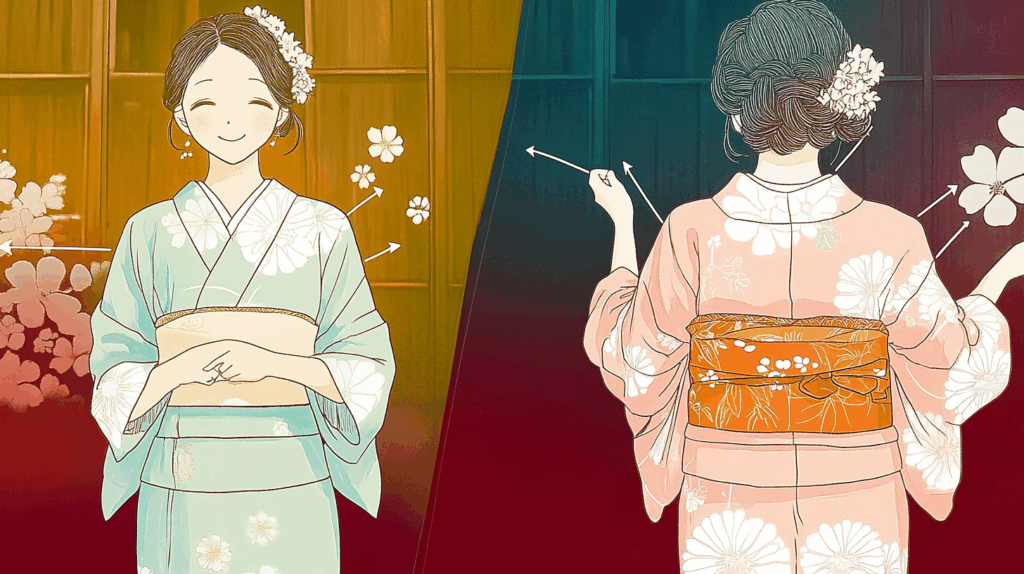

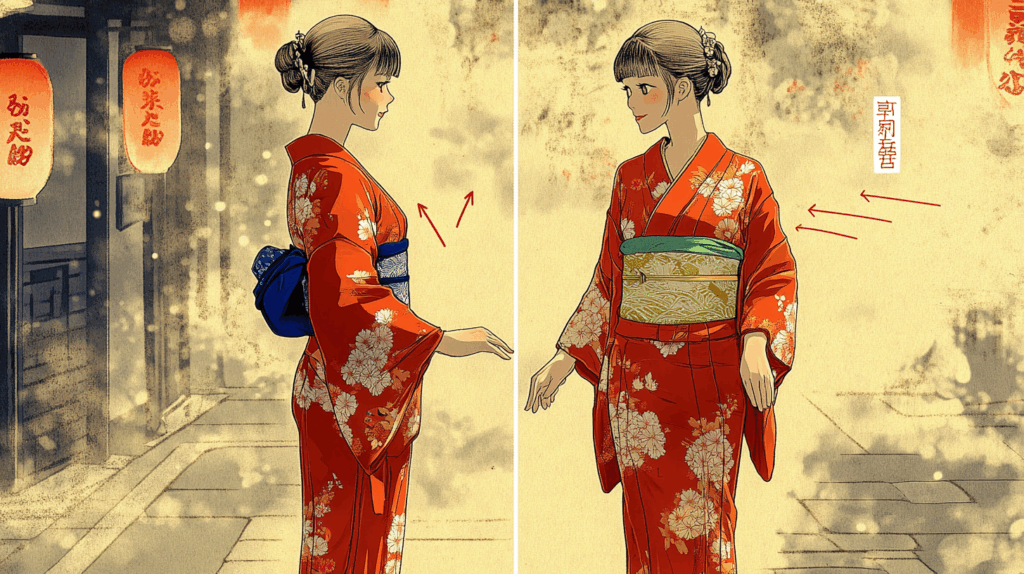

自分から見てどっちが上になるのが正解?

浴衣を正しく着る場合、自分から見て左側の衿が下になり、右側の衿が上に重なる状態が正解です。これは「右前」と呼ばれる着方で、日本の和装文化における基本的なルールとなっています。

多くの方が混乱する理由は、「右前」という言葉の響きから、自分から見て右側が前(手前)にくると思ってしまうことです。しかし、実際には右側を先に合わせるという意味であり、結果として自分から見ると左側の衿が下、右側の衿が上になります。

具体的な見分け方として、自分の右手を衿元に入れてみてください。右前で正しく着付けられていれば、右手が自然に衿の中に入りやすくなります。これは、右利きの人が多いことを考慮した、実用的な着方でもあるのです。

また、相手から見た場合の確認方法もあります。正しく着付けられた浴衣は、相手から見てアルファベットの「y」の形に見えます。この形を覚えておくと、写真撮影の際などにも確認しやすくなります。

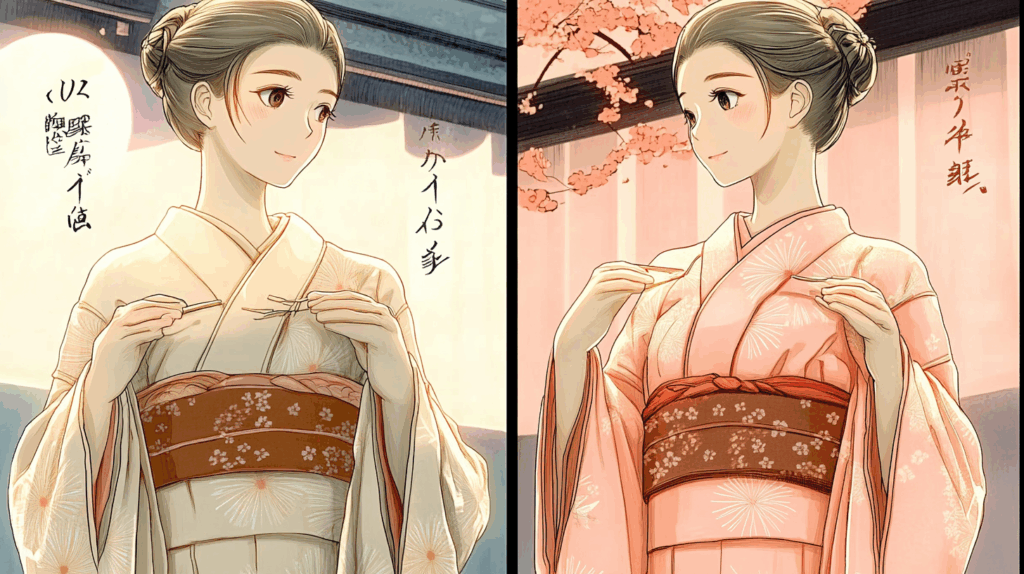

女性の浴衣着方の基本ルール

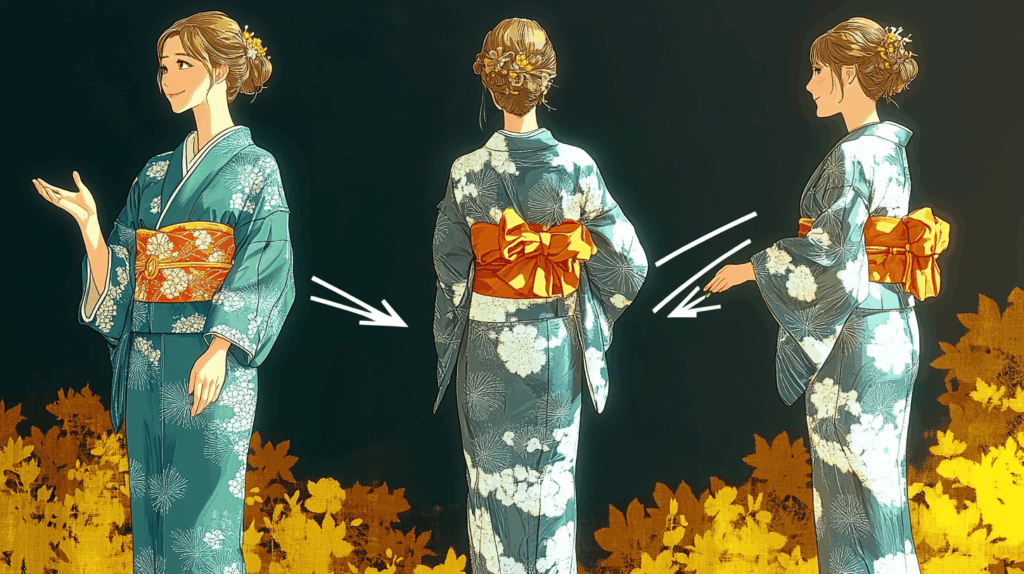

女性が浴衣を着る際の基本ルールは、男性と同様に「右前」で着付けることです。しかし、女性の場合は洋服のボタンが左前になっていることが多いため、和装では逆になることを意識する必要があります。

女性の浴衣着付けでは、まず肌襦袢や和装用の下着を身につけます。これは汗を吸収し、浴衣を清潔に保つ役割があります。次に、浴衣を羽織り、背縫いが背中の中心にくるように調整します。

衿合わせの際は、右側の身頃を先に体に合わせ、しっかりと固定してから左側の身頃を重ねます。この時、衿元が喉仏の辺りにくるように調整し、適度な衣紋抜きを行うことで、女性らしい美しい後ろ姿を作ることができます。

腰紐を結ぶ際は、腰骨の少し上で締めるのがポイントです。強く締めすぎると苦しくなりますが、緩すぎると着崩れの原因になります。適度な加減で結び、歩いても着崩れしないよう調整します。

女性の浴衣着付け手順詳細

女性の浴衣着付けには、いくつかの重要なステップがあります。まず、補正を行うことで、美しいシルエットを作ることができます。

体型補正では、胸元やウエストラインを整えるためにタオルなどを使用します。これにより、浴衣本来の美しいラインを表現できます。特に、くびれのある体型の方は、ウエスト部分にタオルを巻くことで、寸胴に見せることが和装美の基本となります。

衿合わせの後は、おはしょりの調整が重要です。おはしょりとは、身丈を調整するために折り返した部分のことで、この長さや形によって全体の印象が大きく変わります。理想的なおはしょりの長さは、手のひら一つ分程度とされています。

帯を締める前には、帯板を使用することをおすすめします。帯板により、帯の形が崩れにくくなり、長時間着用していても美しいシルエットを保つことができます。

男性の浴衣着方も同じルール?

男性の浴衣も、女性と同様に「右前」で着付けるのが正しいルールです。洋服では男性のシャツやジャケットが右前(右側にボタンがある)になっていますが、和装では性別に関係なく右前で統一されています。

男性の浴衣着付けは、女性に比べて比較的シンプルです。おはしょりを作る必要がなく、身丈もあらかじめ適切な長さに仕立てられているためです。ただし、その分、サイズ選びが重要になります。

男性の場合、衿元は詰めて着るのが基本です。衣紋を抜く必要はなく、むしろ衿を首にしっかりと沿わせることで、きりっとした男性らしい印象を作ることができます。

腰紐の位置も女性とは異なり、腰骨の位置またはやや下で結びます。これにより、男性らしいシャープなシルエットを表現できます。帯の結び方も、角帯を使用した簡潔な結び方が一般的です。

温泉浴衣でも同じ着方をするべき?

温泉旅館や宿泊施設で提供される温泉浴衣も、基本的には同じ「右前」で着用します。ただし、温泉浴衣は通常の浴衣とは用途が異なるため、いくつかの特徴があります。

温泉浴衣は、主に室内やホテル内での着用を想定して作られています。そのため、外出用の浴衣に比べて生地が薄く、着付けも簡略化されていることが多いです。しかし、前合わせのルールは変わりません。

旅館によっては、温泉浴衣の着方について説明書きがある場合もあります。特に海外からの観光客が多い施設では、イラスト付きで正しい着方が紹介されていることもあります。

温泉浴衣を着る際の注意点として、入浴後の着用では体がまだ温まっている状態なので、通常よりも緩めに着付けることをおすすめします。また、館内を歩く際は、足元に注意し、裾を踏まないよう気をつけましょう。

左衿が上ですか?という疑問への回答

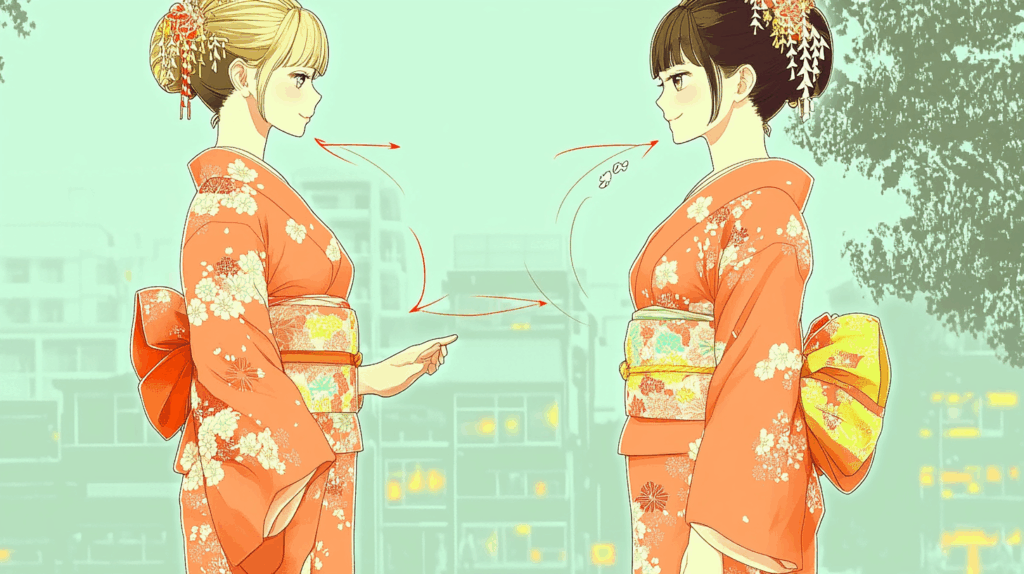

「左衿が上ですか?」という質問に対する答えは、自分の視点によって変わります。自分から見た場合、正しい着付けでは右側の衿が上になります。しかし、相手から見た場合は左側の衿が上に見えます。

この混乱を避けるためには、「右前」という用語の正確な意味を理解することが重要です。右前とは、右側を先に合わせるという意味であり、結果として自分から見て右衿が上、相手から見て左衿が上になります。

実際に確認する方法として、鏡の前で着付けを行う際は、鏡に映った自分の姿で判断するのではなく、実際の自分の体を見て判断することをおすすめします。鏡像は左右が反転しているため、混乱の原因となりやすいのです。

また、写真撮影の際も注意が必要です。スマートフォンのインカメラで自撮りを行う場合、画像が左右反転している可能性があります。正しく着付けていても、写真では左前に見えてしまうことがあるため、撮影後に確認することが大切です。

浴衣を左前で着ると縁起が悪い?自分から見た覚え方

浴衣の着方における文化的な背景から、実践的な覚え方まで、間違いを防ぐための知識をお伝えします。なぜ左前が避けられるのか、その歴史的な理由と、現代における注意点について詳しく解説いたします。

- 左前は縁起が悪い?その理由とは

- 左前は死装束の着方だから避けるべき

- 浴衣の正しい着方の覚え方

- 浴衣帯の結び方も合わせて覚えよう

- 間違えやすいポイントと注意点

- 写真撮影時の左右反転にも注意

左前は縁起が悪い?その理由とは

浴衣を左前で着ることが縁起悪いとされる理由は、日本の伝統的な死生観と深く関わっています。この文化的背景を理解することで、なぜ正しい着方が重要なのかがわかります。

日本では古くから、生きている人と亡くなった人を区別するために、着物の着方を変える習慣がありました。生者は右前、死者は左前という区別が、現代まで続いている文化的なルールなのです。

この区別が生まれた背景には、「逆さ事」という考え方があります。逆さ事とは、死後の世界では現世とすべてが逆になるという信念に基づいており、故人には普段とは逆の方法で衣服を着せるという習慣です。

また、奈良時代に制定された「衣服令」により、すべての階層の人々が右前で着物を着ることが法的に定められました。これにより、右前が正式な着方として定着し、左前は特別な場合にのみ使用される着方となったのです。

左前は死装束の着方だから避けるべき

左前の着方は、亡くなった方に着せる死装束(経帷子)の着方として使われています。このため、生きている人が左前で浴衣を着ることは、非常に縁起が悪いこととされています。

死装束を左前にする理由については、複数の説があります。一つは前述の逆さ事の考え方で、現世とは逆の着方をすることで、死後の世界への旅立ちを表現するというものです。

もう一つの説は、仏教の教えに基づくものです。三途の川のほとりで故人の衣服を調べる奪衣婆から衣服を守るため、普段とは違う着方をするという信念があります。

現代においても、葬儀の際に故人に着せる着物は必ず左前で着付けられます。このため、日常生活で左前の着方をすることは、周囲の人に不快感や不安を与える可能性があります。特に年配の方は、この文化的な意味をよく理解しているため、注意が必要です。

浴衣の正しい着方の覚え方

浴衣の正しい着方を忘れないための覚え方をいくつか紹介します。これらの方法を覚えておけば、迷うことなく正しく着付けることができます。

最も簡単な覚え方は、「右手が衿元に入る」という方法です。正しく右前で着付けられていれば、右手を衿元に差し入れることが自然にできます。これは実用的な覚え方で、実際に着物を着た状態でも確認できます。

視覚的な覚え方として、「相手から見てyの字」という方法もあります。正しく着付けられた浴衣は、相手から見るとアルファベットのyの形に見えます。「you(相手)から見てy」という語呂合わせで覚えることもできます。

女性の場合は、「洋服の逆」という覚え方が効果的です。女性の洋服は左前(左側にボタンがある)が一般的ですが、浴衣はその逆の右前になります。普段着慣れた洋服と比較することで、間違いを防げます。

覚え方内容対象右手確認法右手が衿元に入りやすい全般Y字確認法相手から見てY字に見える視覚重視洋服逆転法女性の洋服と逆の合わせ方女性向け

浴衣帯の結び方も合わせて覚えよう

浴衣の着付けが完了したら、次は帯の結び方です。帯の結び方にも基本的なルールがあり、美しい着姿を完成させるために重要な要素となります。

女性の浴衣帯で最も一般的な結び方は「文庫結び」です。文庫結びは、蝶々結びのような形になる結び方で、若々しく上品な印象を与えます。結び方の手順を覚えれば、一人でも美しく結ぶことができます。

男性の場合は「角帯」を使用し、「貝の口結び」が基本となります。この結び方は非常にシンプルで、男性らしいすっきりとした印象を作ることができます。結び目は小さく、後ろから見ても美しいシルエットになります。

帯を結ぶ際の共通点として、帯の位置が重要です。女性の場合は胸の下、バストラインよりやや上の位置で結びます。男性の場合は腰骨の位置で結び、全体のバランスを整えます。

帯を結ぶ前に、帯板や帯枕などの小物を使用することで、より美しい仕上がりになります。これらの小物は帯の形を整え、長時間着用していても崩れにくくする効果があります。

間違えやすいポイントと注意点

浴衣の着付けで最も間違えやすいのは、やはり前合わせの部分です。特に着付けに慣れていない方は、いくつかの共通した間違いを犯しがちです。

最も多い間違いは、「右前」という言葉を「右側が前(手前)」と解釈してしまうことです。この誤解により、自分から見て右側を上にしてしまい、結果的に左前になってしまいます。正しくは「右側を先に合わせる」という意味であることを理解しましょう。

もう一つの間違いは、鏡を見ながら着付けをする際の混乱です。鏡像は左右が反転しているため、鏡の中の自分を基準に判断すると間違えやすくなります。着付けの際は、実際の自分の体を見て判断することが重要です。

サイズの選び方も重要なポイントです。浴衣が大きすぎると着崩れしやすく、小さすぎると動きにくくなります。特に男性の浴衣は、身丈がくるぶしにかかる程度の長さが理想的です。

着付けの順序を間違えることも、よくある失敗です。正しい順序は、下着→浴衣→腰紐→帯の順番です。この順序を守ることで、美しく着崩れしにくい着付けができます。

写真撮影時の左右反転にも注意

現代では、SNSに浴衣姿の写真を投稿する機会も多いため、撮影時の注意点も理解しておく必要があります。特に、スマートフォンでの自撮りでは、意図しない左右反転が起こる可能性があります。

多くのスマートフォンの前面カメラ(インカメラ)は、撮影した画像を自動的に左右反転させる設定になっています。これにより、正しく右前で着付けた浴衣が、写真では左前に見えてしまうことがあります。

この問題を避けるには、カメラの設定を確認し、左右反転機能をオフにすることが重要です。機種によって設定方法は異なりますが、多くの場合、カメラアプリの設定画面から変更できます。

また、写真を投稿する前に、画像編集アプリを使用して左右を確認することも大切です。もし反転している場合は、編集機能で正しい向きに修正しましょう。

第三者に撮影してもらう場合は、この問題は発生しませんが、撮影者にも正しい着付けについて説明しておくと、より安心です。美しい浴衣姿を記録するためにも、撮影時の注意点を把握しておきましょう。

浴衣の左前・右前について自分から見た正しい着方まとめ

浴衣の着付けにおける左前・右前の区別は、日本の伝統文化と深く結びついた重要なルールです。自分から見た場合の正しい着方と、その文化的背景について総合的に理解することで、美しく品格のある浴衣姿を実現できます。

以下、本記事の重要なポイントを整理いたします。

- 浴衣は男女問わず「右前」で着るのが正しい日本の伝統的なルール

- 自分から見て右側の衿が上にくるように着付けるのが正解

- 左前は死装束の着方であり縁起が悪いとされるため絶対に避ける

- 「右前」とは右側を先に合わせるという意味で右側が手前ではない

- 相手から見た場合はアルファベットのY字に見えるのが正しい着方

- 女性の洋服とは逆の合わせ方になることを意識する

- 温泉浴衣でも同じルールで右前に着付けを行う

- 右手が衿元に入りやすいのが正しい着付けの目安

- スマートフォンの自撮り機能では左右反転に注意が必要

- 鏡を見ながらの着付けでは実際の体を基準に判断する

- 奈良時代の衣服令により右前が法的に定められた歴史がある

- 浴衣帯の結び方も着付けの美しさに大きく影響する

- サイズ選びと着付けの順序を正しく守ることが重要

- 文化的な意味を理解して品格のある着こなしを心がける

- 覚え方のコツを活用して間違いを防ぐことができる