「付け下げはフォーマルな場面でしか着られない」そんな思い込みをお持ちではありませんか?実は付け下げこそ、普段着として楽しむのに最適な着物なのです。訪問着ほど格式張らず、色無地よりも華やかな付け下げは、カジュアルダウンのコーディネート次第で、日常のさまざまなシーンで活躍します。

付け下げを普段着として楽しむカギは、半幅帯や名古屋帯の選び方にあります。金銀糸を使った重厚な袋帯から、軽やかな半幅帯に変えるだけで、同じ付け下げがまるで別の着物のように表情を変えるのです。さらに、アンティーク訪問着を普段着感覚で取り入れたり、色無地との使い分けを知ることで、着物ライフがより豊かになります。

「付け下げはどんな時に着ますか?」「付け下げは既婚者でも着られますか?」「付け下げと訪問着のランクは?」「付け下げは何歳まで着られますか?」こうした疑問にも、本記事では一つひとつ丁寧にお答えしていきます。年齢や既婚・未婚を問わず楽しめる付け下げの魅力を、余すところなくお伝えします。

普段着として付け下げを楽しむことは、日本の美しい伝統文化を日常に取り入れる第一歩です。いつ着るか迷っていた付け下げが、美術館巡りや友人との食事会、観劇など、身近なお出かけ着として活躍する。そんな新しい着物ライフを、ぜひ始めてみませんか。

- 付け下げは帯次第でフォーマルからカジュアルまで幅広く活用可能

- 半幅帯や名古屋帯を使えば気軽な普段着として楽しめる

- 年齢や既婚・未婚を問わず着用できる使い勝手の良い着物

- アンティーク訪問着との組み合わせで個性的なスタイルも実現可能

付け下げ普段着で楽しむカジュアルダウンのコーディネート術

付け下げは元々訪問着に準じる格を持つ着物として知られていますが、現在では普段着としても楽しむ方が増えています。この章では、付け下げを日常的に着こなすためのカジュアルダウンの方法や、適切な帯の選び方、そして実際の着用シーンについて詳しく解説していきます。

- 付け下げを普段着として楽しむカジュアルダウンの方法

- 付け下げ普段着に合わせる半幅帯の選び方

- 普段着として付け下げはいつ着るのがおすすめ?

- カジュアルなコーディネートに最適な名古屋帯の合わせ方

- アンティーク訪問着を普段着として楽しむ着こなし術

- 色無地と付け下げの普段着コーディネート比較

付け下げを普段着として楽しむカジュアルダウンの方法

付け下げをカジュアルダウンする最大のポイントは、帯と小物の選び方にあります。フォーマルな場面では金銀糸を使った重厚な袋帯を合わせますが、普段着として楽しむ場合は、より軽やかな印象の帯を選ぶことで、ぐっと親しみやすい雰囲気に変わります。

まず、帯の素材選びから始めましょう。絹の染め帯や木綿の帯、あるいは化繊の洒落帯など、カジュアルな素材を選ぶことで、付け下げの格をやわらげることができます。特に、季節感のある柄や現代的なデザインの帯を選ぶと、より日常的な装いになります。

小物使いも重要な要素です。帯揚げや帯締めは、フォーマルな場面では着物と同系色でまとめることが多いですが、カジュアルダウンする際は、あえて差し色を使ったり、カジュアルな素材のものを選んだりすることで、遊び心のあるコーディネートが楽しめます。

足元も工夫のしどころです。正式な場面では礼装用の草履を履きますが、普段着として楽しむなら、カレンブロッソなどのカジュアルな草履や、場合によっては下駄を合わせることも可能です。ただし、付け下げの品格を保つため、あまりにもカジュアルすぎる足元は避けた方が良いでしょう。

髪型や髪飾りも、カジュアルダウンの大切な要素となります。きっちりとした日本髪風のアップスタイルではなく、ゆるめのまとめ髪や、シンプルなヘアアクセサリーを使うことで、より日常的な雰囲気を演出できます。

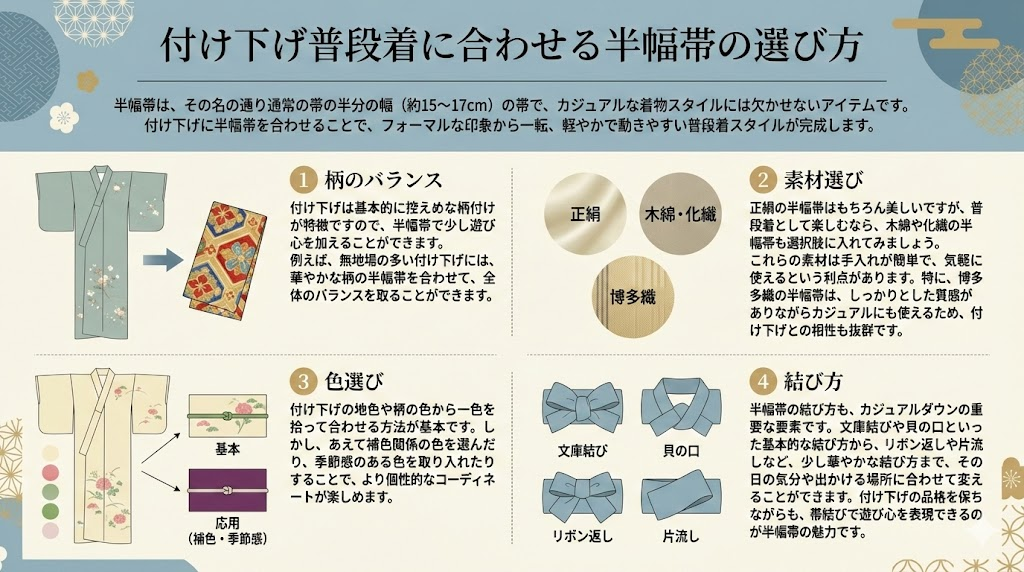

付け下げ普段着に合わせる半幅帯の選び方

半幅帯は、その名の通り通常の帯の半分の幅(約15~17cm)の帯で、カジュアルな着物スタイルには欠かせないアイテムです。付け下げに半幅帯を合わせることで、フォーマルな印象から一転、軽やかで動きやすい普段着スタイルが完成します。

半幅帯を選ぶ際のポイントは、付け下げの柄とのバランスです。付け下げは基本的に控えめな柄付けが特徴ですので、半幅帯で少し遊び心を加えることができます。例えば、無地場の多い付け下げには、華やかな柄の半幅帯を合わせて、全体のバランスを取ることができます。

素材選びも重要です。正絹の半幅帯はもちろん美しいですが、普段着として楽しむなら、木綿や化繊の半幅帯も選択肢に入れてみましょう。これらの素材は手入れが簡単で、気軽に使えるという利点があります。特に、博多織の半幅帯は、しっかりとした質感がありながらカジュアルにも使えるため、付け下げとの相性も抜群です。

色選びについては、付け下げの地色や柄の色から一色を拾って合わせる方法が基本です。しかし、あえて補色関係の色を選んだり、季節感のある色を取り入れたりすることで、より個性的なコーディネートが楽しめます。

半幅帯の結び方も、カジュアルダウンの重要な要素です。文庫結びや貝の口といった基本的な結び方から、リボン返しや片流しなど、少し華やかな結び方まで、その日の気分や出かける場所に合わせて変えることができます。付け下げの品格を保ちながらも、帯結びで遊び心を表現できるのが半幅帯の魅力です。

半幅帯選びの具体例

| 付け下げの特徴 | おすすめの半幅帯 | コーディネートのポイント |

|---|---|---|

| 淡い色の無地場が多い | 濃い色の小紋柄 | メリハリのある配色で印象的に |

| 古典柄の付け下げ | モダンな幾何学模様 | 新旧のバランスで個性を演出 |

| 季節の花柄 | 無地または縞模様 | 柄on柄を避けてすっきりと |

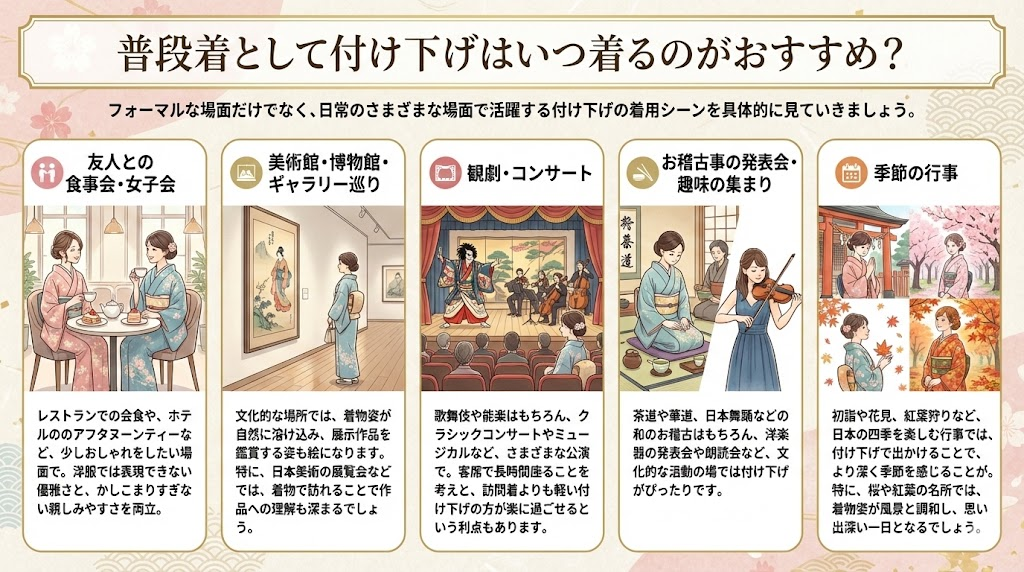

普段着として付け下げはいつ着るのがおすすめ?

付け下げを普段着として楽しむシーンは、意外と多岐にわたります。フォーマルな場面だけでなく、日常のさまざまな場面で活躍する付け下げの着用シーンを具体的に見ていきましょう。

まず、友人との食事会や女子会は、付け下げ普段着スタイルに最適なシーンです。レストランでの会食や、ホテルのアフタヌーンティーなど、少しおしゃれをしたい場面で、付け下げは絶妙な存在感を発揮します。洋服では表現できない優雅さと、かしこまりすぎない親しみやすさを両立できるのが魅力です。

美術館や博物館、ギャラリー巡りも、付け下げを楽しむ絶好の機会です。文化的な場所では、着物姿が自然に溶け込み、展示作品を鑑賞する姿も絵になります。特に、日本美術の展覧会などでは、着物で訪れることで作品への理解も深まるでしょう。

観劇やコンサートも、付け下げの出番です。歌舞伎や能楽はもちろん、クラシックコンサートやミュージカルなど、さまざまな公演で付け下げは活躍します。客席で長時間座ることを考えると、訪問着よりも軽い付け下げの方が楽に過ごせるという利点もあります。

お稽古事の発表会や、趣味のサークルの集まりなども、付け下げを着る良い機会となります。茶道や華道、日本舞踊などの和のお稽古はもちろん、洋楽器の発表会や朗読会など、文化的な活動の場では付け下げがぴったりです。

季節の行事も見逃せません。初詣や花見、紅葉狩りなど、日本の四季を楽しむ行事では、付け下げで出かけることで、より深く季節を感じることができます。特に、桜や紅葉の名所では、着物姿が風景と調和し、思い出深い一日となるでしょう。

カジュアルなコーディネートに最適な名古屋帯の合わせ方

名古屋帯は、付け下げをカジュアルダウンする際の強い味方です。袋帯よりも軽く、半幅帯よりもきちんと感があるため、普段着として付け下げを楽しむ際の理想的な選択肢となります。

名古屋帯を選ぶ際は、まず織りか染めかを考えます。織りの名古屋帯は、しっかりとした質感があり、カジュアルながらも品格を保つことができます。一方、染めの名古屋帯は、より軽やかで、季節感のある柄を楽しむことができます。付け下げの雰囲気や着用シーンに合わせて選ぶと良いでしょう。

柄選びも重要なポイントです。付け下げは控えめな柄付けが特徴ですので、名古屋帯で少し遊び心を加えることができます。例えば、無地場の多い付け下げには、大胆な柄の名古屋帯を合わせて、全体のバランスを取ることができます。逆に、柄の多い付け下げには、シンプルな名古屋帯を合わせて、すっきりとまとめるのも良いでしょう。

色合わせについては、付け下げの地色や柄の色から一色を拾って合わせる方法が基本ですが、あえて対照的な色を選ぶことで、モダンな印象を与えることもできます。季節に合わせた色選びも大切で、春なら桜色や若草色、秋なら紅葉の色など、季節感を取り入れることで、より洗練されたコーディネートになります。

名古屋帯の結び方は、基本的にはお太鼓結びですが、角出しや銀座結びなど、少し変化をつけた結び方も楽しめます。付け下げの品格を保ちながらも、帯結びで個性を表現できるのが名古屋帯の魅力です。

帯揚げと帯締めの選び方も、カジュアルダウンの重要な要素です。フォーマルな場面では、帯揚げは綸子や縮緬の上質なものを選びますが、カジュアルな場面では、絞りや紬地のものを選ぶことで、より親しみやすい雰囲気になります。帯締めも同様に、組紐の太さや色で印象が大きく変わります。

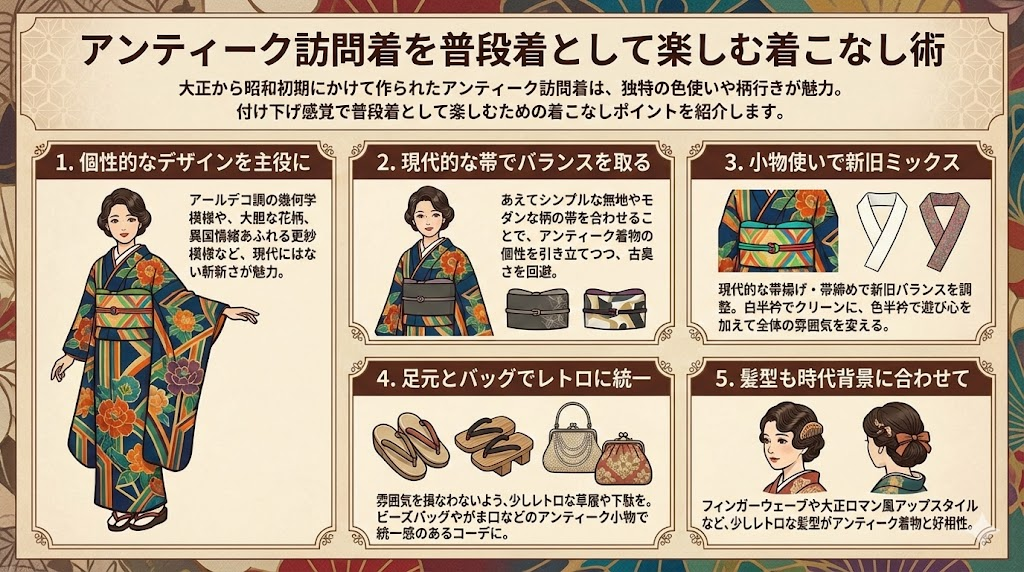

アンティーク訪問着を普段着として楽しむ着こなし術

アンティーク訪問着を普段着として楽しむスタイルは、近年特に注目を集めています。大正から昭和初期にかけて作られたアンティーク着物は、現代にはない独特の色使いや柄行きが魅力です。これらを付け下げ感覚で普段着として楽しむ方法を探ってみましょう。

アンティーク訪問着の最大の魅力は、その個性的なデザインです。アールデコ調の幾何学模様や、大胆な花柄、異国情緒あふれる更紗模様など、現代の着物にはない斬新さがあります。これらを普段着として着こなすには、まず帯選びが重要になります。

アンティーク着物に合わせる帯は、あえて現代的なものを選ぶことで、全体のバランスを取ることができます。例えば、シンプルな無地の帯や、モダンな柄の帯を合わせることで、アンティーク着物の個性を引き立てながらも、古臭さを感じさせない装いになります。

小物使いも工夫のしどころです。アンティーク着物には、現代的な帯揚げや帯締めを合わせることで、新旧のバランスが取れます。また、半衿も重要な要素で、白い半衿でクリーンな印象にするか、色半衿で遊び心を加えるかで、全体の雰囲気が大きく変わります。

足元は、アンティーク着物の雰囲気を損なわないよう、少しレトロな雰囲気の草履や下駄を選ぶと良いでしょう。バッグも同様に、ビーズバッグやがま口など、アンティークな小物を合わせることで、統一感のあるコーディネートが完成します。

髪型も重要な要素です。アンティーク着物には、少しレトロな雰囲気の髪型が良く合います。フィンガーウェーブや、大正ロマン風のアップスタイルなど、着物の時代背景に合わせた髪型を楽しむのも一興です。

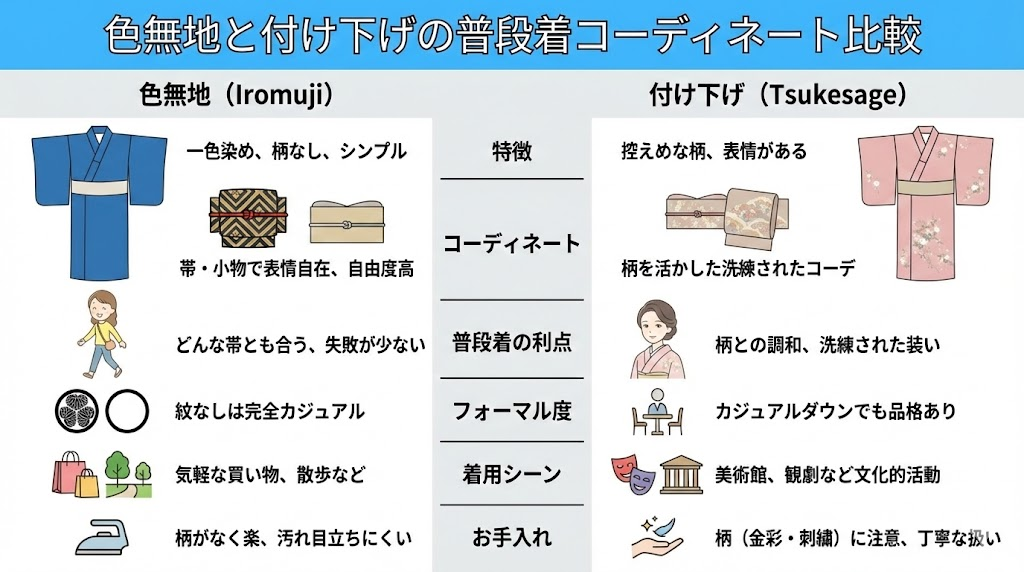

色無地と付け下げの普段着コーディネート比較

色無地と付け下げは、どちらも普段着として楽しめる着物ですが、それぞれに特徴があり、コーディネートの方法も異なります。ここでは、両者の違いを比較しながら、それぞれの魅力と着こなし方を探っていきましょう。

色無地は、その名の通り無地の着物で、一色染めのシンプルさが特徴です。柄がない分、帯や小物で表情を変えることができ、コーディネートの自由度が高いのが魅力です。一方、付け下げは控えめながらも柄があるため、着物自体に表情があり、それを活かしたコーディネートが楽しめます。

普段着として着る場合、色無地はどんな帯とも合わせやすく、失敗が少ないという利点があります。派手な柄の帯を合わせても、地味な帯を合わせても、それぞれに違った表情を見せてくれます。付け下げの場合は、柄との調和を考える必要がありますが、その分、より洗練されたコーディネートが楽しめます。

フォーマル度の調整も、両者で異なります。色無地は紋の有無で格が大きく変わりますが、紋なしであれば完全にカジュアルな装いになります。付け下げは、元々準礼装の位置づけなので、カジュアルダウンしても、ある程度の品格は保たれます。

着用シーンも若干異なります。色無地は、本当に気軽な普段着として、買い物や散歩などにも着ていけます。付け下げは、もう少しきちんとした場面、例えば美術館や観劇など、文化的な活動に向いています。

お手入れの面では、色無地の方が楽というメリットがあります。柄がない分、汚れも目立ちにくく、アイロンがけも簡単です。付け下げは、柄の部分に注意が必要で、特に金彩や刺繍がある場合は、より丁寧な扱いが必要になります。

付け下げ普段着の基本知識とよくある質問への回答

付け下げを普段着として楽しむ上で、多くの方が抱く疑問や不安があります。この章では、「付け下げはどんな時に着るの?」「既婚者でも着られる?」「何歳まで着られる?」といった基本的な質問から、帯選びやお手入れ方法まで、実践的な知識を詳しく解説していきます。

- 付け下げはどんな時に着ますか?シーン別の活用法

- 付け下げは既婚者でも着られますか?年齢制限の真実

- 付け下げと訪問着のランクは?格の違いを解説

- 付け下げは何歳まで着られますか?世代別の楽しみ方

- 普段着用の帯選びで失敗しないためのポイント

- カジュアルダウンした付け下げのお手入れ方法

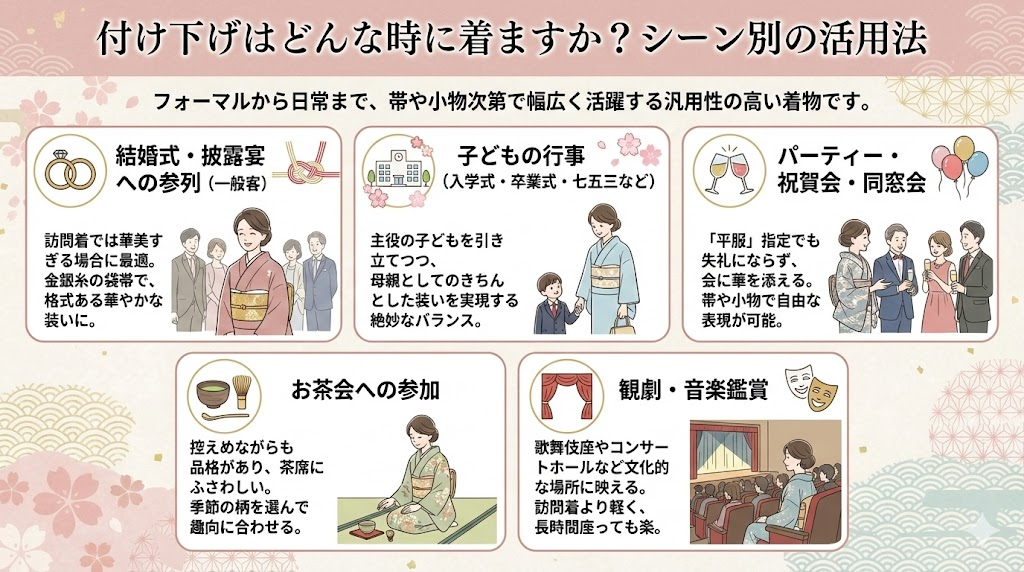

付け下げはどんな時に着ますか?シーン別の活用法

付け下げは、その汎用性の高さから、実にさまざまなシーンで活躍する着物です。フォーマルな場面から日常的な外出まで、帯や小物の組み合わせ次第で幅広く対応できるのが最大の魅力といえるでしょう。

結婚式や披露宴への参列は、付け下げの代表的な着用シーンです。主賓や親族でない一般の招待客として参列する場合、訪問着では華美すぎると感じる方も多く、付け下げがちょうど良い選択となります。金銀糸を使った袋帯を締めれば、十分に華やかで格式ある装いになります。

子どもの行事も、付け下げの出番が多い場面です。入学式や卒業式、七五三、お宮参りなど、母親として参加する場合、主役である子どもを引き立てながらも、きちんとした装いが求められます。付け下げは、この絶妙なバランスを実現できる理想的な着物なのです。

パーティーや祝賀会、同窓会なども、付け下げが活躍するシーンです。ドレスコードが「平服」と指定されている場合でも、付け下げなら失礼にあたることはありません。むしろ、着物で参加することで、会に華を添えることができるでしょう。

お茶会への参加も、付け下げの重要な着用シーンです。正式な茶会では、あまり華美な着物は好まれませんが、付け下げなら控えめながらも品格があり、茶席にふさわしい装いとなります。季節の柄を選べば、茶会の趣向にも合わせることができます。

観劇や音楽鑑賞も、付け下げを楽しむ良い機会です。歌舞伎座や国立劇場、コンサートホールなど、文化的な場所では着物姿が自然に映えます。長時間座ることを考えると、訪問着よりも軽い付け下げの方が楽に過ごせるという実用的な面もあります。

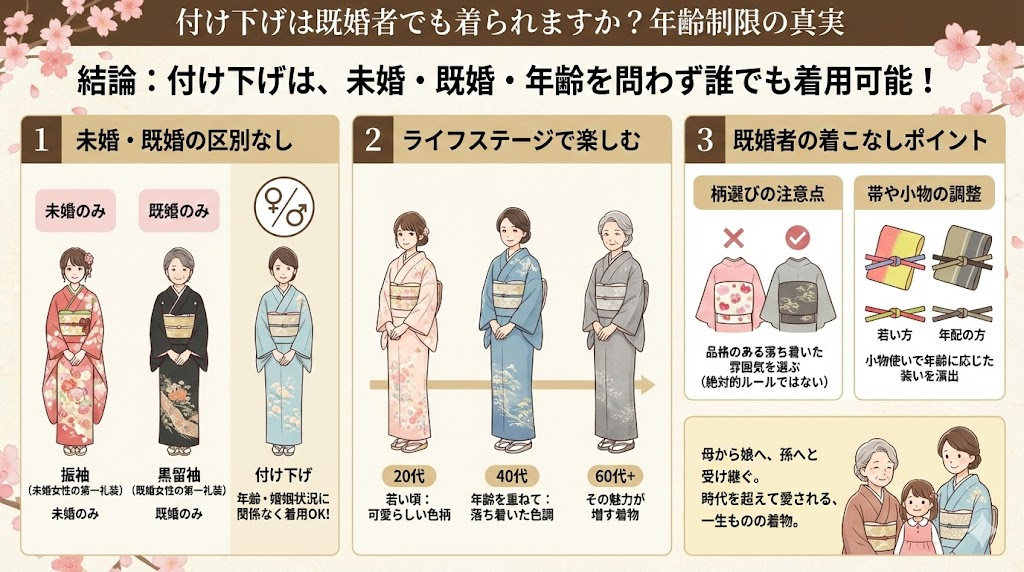

付け下げは既婚者でも着られますか?年齢制限の真実

「付け下げは既婚者でも着られますか?」という質問は、着物初心者の方から非常によく聞かれます。結論から申し上げると、付け下げは未婚・既婚を問わず、どなたでも着用できる着物です。この点が、振袖や留袖とは大きく異なる特徴といえるでしょう。

着物の世界には、確かに未婚・既婚で区別される種類があります。振袖は未婚女性の第一礼装であり、黒留袖は既婚女性の第一礼装です。しかし、付け下げはこうした区別がなく、年齢や婚姻状況に関係なく着用できる便利な着物なのです。

むしろ、付け下げは年齢を重ねるほどに、その魅力が増す着物ともいえます。若い頃は可愛らしい色柄を選び、年齢を重ねるにつれて落ち着いた色調のものを選ぶなど、ライフステージに合わせて楽しむことができます。

既婚者の方が付け下げを着る際の注意点があるとすれば、それは柄選びくらいでしょう。あまりに可愛らしすぎる柄や、派手な色使いのものは避け、品格のある落ち着いた雰囲気のものを選ぶと良いでしょう。ただし、これも絶対的なルールではなく、個人の好みや着用シーンに応じて選んで構いません。

帯や小物の選び方で、年齢に応じた装いを演出することも可能です。若い方なら明るい色の帯揚げや帯締めを使い、年配の方なら渋めの色調でまとめるなど、小物使いで全体の印象を調整できます。

付け下げの普遍性は、母から娘へ、さらには孫へと受け継ぐことができる点にも表れています。時代を超えて愛される付け下げは、家族の思い出とともに次世代に引き継がれていく、まさに一生ものの着物といえるでしょう。

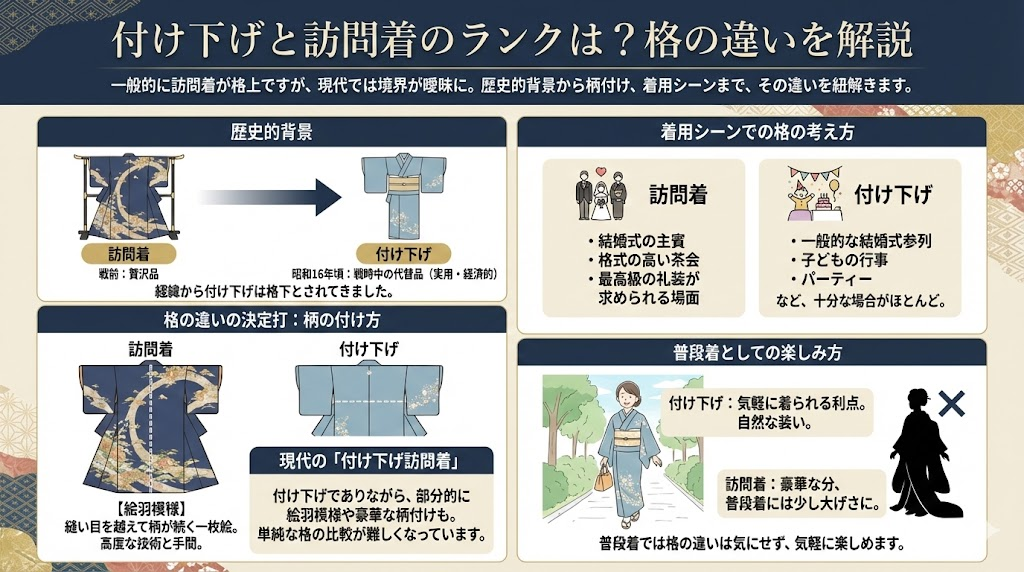

付け下げと訪問着のランクは?格の違いを解説

付け下げと訪問着の格の違いは、着物初心者の方にとって理解しにくいポイントの一つです。一般的に、訪問着の方が付け下げよりも格が高いとされていますが、現代ではその境界線が曖昧になってきているのも事実です。

歴史的な背景を見ると、付け下げは戦時中の昭和16年頃、贅沢品とされた訪問着の代替品として生まれました。訪問着の豪華さを抑え、より実用的で経済的な着物として普及したのです。このような経緯から、付け下げは訪問着よりも格下とされてきました。

格の違いを決定づける最大の要因は、柄の付け方です。訪問着は「絵羽模様」といって、着物を広げたときに一枚の絵のように柄がつながっています。縫い目を越えて柄が続くため、制作に高度な技術と手間が必要です。一方、付け下げは反物の状態で柄を付けるため、縫い目で柄が切れることが多く、制作工程も比較的シンプルです。

しかし、現代では「付け下げ訪問着」と呼ばれる、両者の中間的な着物も登場しています。付け下げでありながら、部分的に絵羽模様を取り入れたものや、訪問着に匹敵する豪華な柄付けのものもあり、単純に格を比較することが難しくなっています。

実際の着用シーンでは、この格の違いをどう考えるべきでしょうか。結婚式の主賓や、格式の高い茶会など、最高級の礼装が求められる場面では訪問着が適しています。一方、一般的な結婚式への参列や、子どもの行事、パーティーなどでは、付け下げで十分な場合がほとんどです。

普段着として楽しむ場合は、この格の違いはあまり気にする必要はありません。むしろ、付け下げの方が気軽に着られるという利点があります。訪問着は豪華な分、普段着として着るには少し大げさになりがちですが、付け下げなら自然な装いになります。

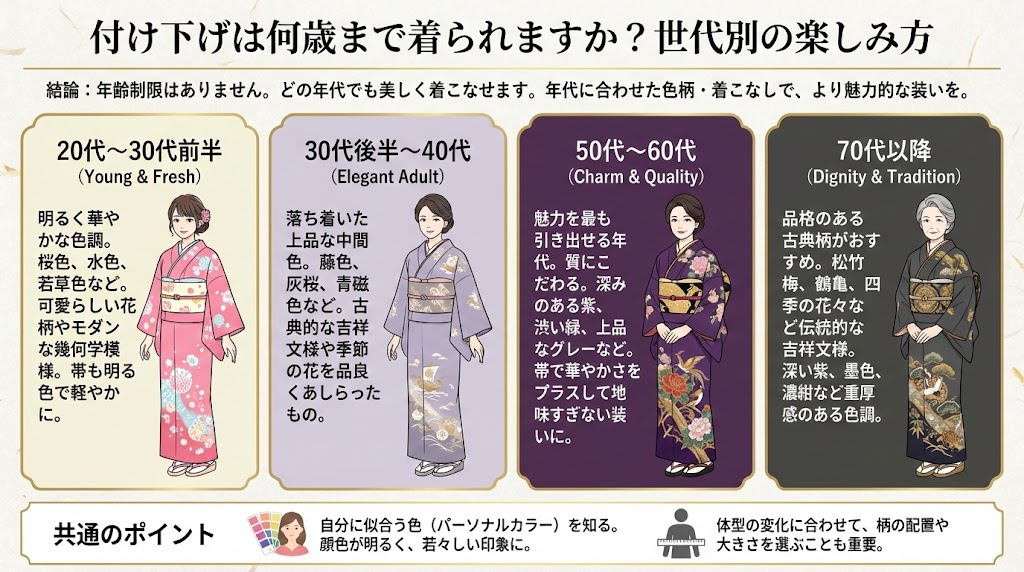

付け下げは何歳まで着られますか?世代別の楽しみ方

「付け下げは何歳まで着られますか?」という質問に対する答えは、「年齢制限はありません」です。付け下げは、20代から80代、90代まで、どの年代の方でも美しく着こなすことができる着物です。ただし、年代によって選ぶ色柄や着こなし方を変えることで、より魅力的な装いになります。

20代から30代前半の若い世代には、明るく華やかな色調の付け下げがおすすめです。桜色や水色、若草色など、フレッシュな印象の地色に、可愛らしい花柄や、モダンな幾何学模様などが良く似合います。帯も明るい色調のものを選び、全体的に軽やかな印象にまとめると良いでしょう。

30代後半から40代になると、少し落ち着いた色調を選ぶ方が増えてきます。藤色や灰桜、青磁色など、上品な中間色の付け下げが人気です。柄も、古典的な吉祥文様や、季節の花を品良くあしらったものなど、大人の女性らしい選択ができるようになります。

50代から60代は、付け下げの魅力を最も引き出せる年代といえるでしょう。この年代になると、質の良い付け下げを選び、帯や小物にもこだわりを持つ方が増えてきます。色調は、深みのある紫や、渋い緑、上品なグレーなど、落ち着いた色が中心になりますが、帯で華やかさを加えることで、地味になりすぎない装いが可能です。

70代以降の方には、品格のある古典柄の付け下げが特におすすめです。松竹梅や鶴亀、四季の花々など、伝統的な吉祥文様は、年齢を重ねた方の威厳と品格を引き立てます。色調も、深い紫や墨色、濃紺など、重厚感のある色が良く似合います。

どの年代でも共通して言えるのは、自分に似合う色を知ることの大切さです。パーソナルカラーを意識して選ぶことで、顔色が明るく見え、若々しい印象を与えることができます。また、体型の変化に合わせて、柄の配置や大きさを選ぶことも重要です。

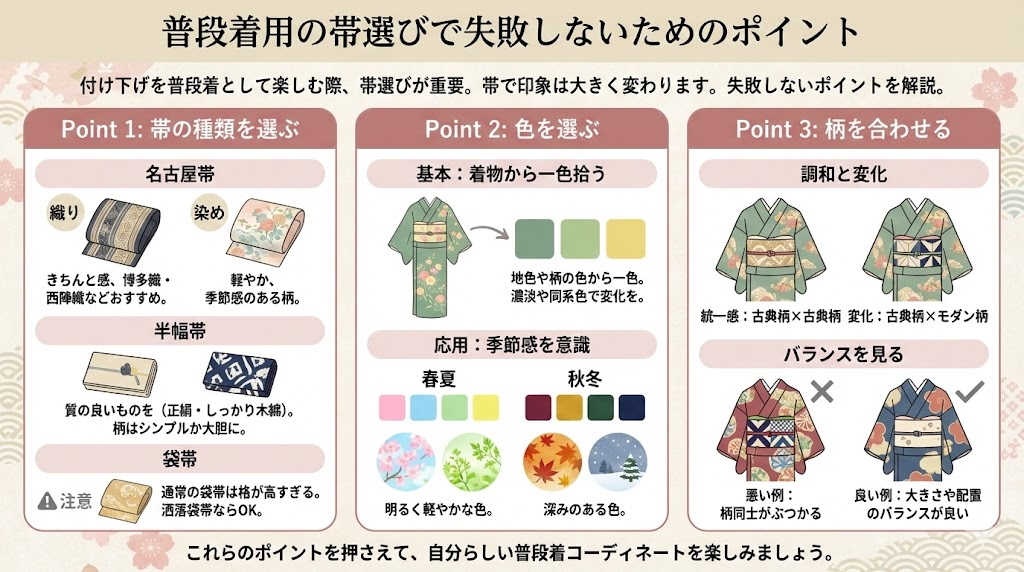

普段着用の帯選びで失敗しないためのポイント

付け下げを普段着として楽しむ際、最も重要なのが帯選びです。帯によって着物の印象は大きく変わり、フォーマルにもカジュアルにもなります。ここでは、失敗しない帯選びのポイントを詳しく解説していきます。

まず考慮すべきは、帯の種類です。普段着として付け下げを着る場合、名古屋帯や半幅帯が主な選択肢となります。袋帯は格が高すぎて普段着には向きませんが、洒落袋帯なら使えることもあります。それぞれの特徴を理解して選ぶことが大切です。

名古屋帯を選ぶ場合、織りか染めかで印象が変わります。織りの名古屋帯は、カジュアルながらもきちんと感があり、付け下げとの相性も良好です。特に、博多織や西陣織の名古屋帯は、質感も良く、長く使えるのでおすすめです。染めの名古屋帯は、より軽やかな印象で、季節感のある柄を楽しめます。

半幅帯を選ぶ場合は、付け下げの品格を損なわないよう、ある程度質の良いものを選ぶことが重要です。正絹の半幅帯や、しっかりとした織りの木綿帯などが良いでしょう。柄は、付け下げの柄と喧嘩しないよう、シンプルなものか、逆に大胆なものを選ぶと、バランスが取れます。

色選びも重要なポイントです。基本的には、付け下げの地色か柄の色から一色を拾って合わせると失敗が少ないです。ただし、まったく同じ色では単調になるので、少し濃淡をつけたり、同系色でまとめたりすると良いでしょう。季節感を意識した色選びも大切で、春夏は明るく軽やかな色、秋冬は深みのある色を選ぶと、季節に調和した装いになります。

帯の柄選びでは、付け下げの柄との調和を考えます。付け下げが古典柄なら帯も古典柄で統一感を出すか、あえてモダンな柄で変化をつけるか、どちらも正解です。ただし、柄と柄がぶつからないよう、大きさや配置のバランスを見ることが大切です。

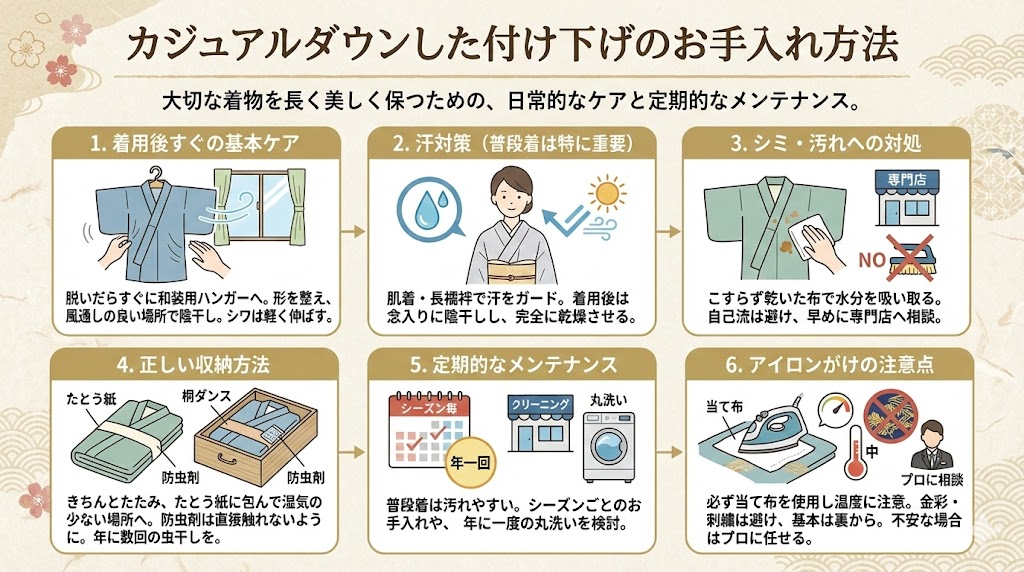

カジュアルダウンした付け下げのお手入れ方法

普段着として付け下げを楽しむようになると、着用頻度が増え、それに伴ってお手入れの機会も多くなります。適切なお手入れ方法を知っておくことで、大切な付け下げを長く美しく保つことができます。

着用後の基本的なお手入れは、まず着物を脱いだらすぐにハンガーに掛けることから始まります。和装用のハンガーを使い、形を整えて吊るします。このとき、シワがある部分は手で軽く伸ばし、汗をかいた部分があれば、風通しの良い場所で十分に乾燥させます。

普段着として頻繁に着用する場合、汗対策は特に重要です。肌着や長襦袢をきちんと着用することで、付け下げ本体への汗の浸透を防ぐことができます。また、夏場は特に、着用後の陰干しを念入りに行い、完全に乾燥させてから収納することが大切です。

シミや汚れがついてしまった場合は、早めの対処が肝心です。食べこぼしなどの汚れは、乾いた布で軽く押さえて水分を吸い取り、決してこすらないようにします。その後、できるだけ早く専門店に相談することをおすすめします。自己流の処理は、かえってシミを広げたり、生地を傷めたりする原因になります。

収納方法も、付け下げを長持ちさせる重要な要素です。きちんとたたんで、たとう紙に包み、湿気の少ない場所に保管します。防虫剤は着物用のものを使い、直接着物に触れないよう注意します。年に数回は虫干しを行い、カビや虫食いを防ぎます。

普段着として使う付け下げは、フォーマル用のものより汚れやすいため、定期的なメンテナンスが必要です。シーズンごとに専門店でのお手入れを検討したり、年に一度は丸洗いに出したりすることで、清潔で美しい状態を保つことができます。

アイロンがけが必要な場合は、必ず当て布を使い、温度設定に注意します。特に、金彩や刺繍がある部分は避けて、アイロンは裏からかけるのが基本です。不安な場合は、プロに任せる方が安全です。

付け下げを普段着で着るスタイルのまとめ

本記事では、付け下げを普段着として楽しむためのさまざまな方法をご紹介してきました。フォーマルな印象の強い付け下げですが、帯や小物の選び方次第で、日常的に楽しめる着物となることがお分かりいただけたでしょうか。

付け下げ普段着スタイルの魅力をまとめると、以下のようなポイントが挙げられます:

- 帯次第でフォーマルからカジュアルまで幅広く対応できる万能性

- 半幅帯や名古屋帯を使った気軽なカジュアルダウンが可能

- 年齢や既婚・未婚を問わず誰でも楽しめる普遍性

- 食事会から観劇まで多様なシーンで活躍する実用性

- 訪問着より気軽で色無地より華やかな絶妙なポジション

- アンティーク訪問着との組み合わせで個性的な着こなしも実現

- 世代を超えて受け継げる一生ものとしての価値

- 適切なお手入れで長く美しく保てる耐久性

- コーディネート次第で無限に広がる着こなしの楽しさ

- 日本の伝統文化を日常に取り入れる文化的価値

- 洋服では表現できない優雅さと品格の演出

- 季節感を大切にした装いで四季を楽しむ豊かさ

- 小物使いで自分らしさを表現できる自由度の高さ

- 母から娘へ受け継ぐ家族の思い出としての側面

- 着物初心者でも挑戦しやすい入門着物としての位置づけ

付け下げを普段着として楽しむことは、単に着物を着るということ以上の意味があります。日本の美しい伝統文化を日常に取り入れ、四季の移ろいを身にまとい、そして自分らしさを表現する。そんな豊かなライフスタイルの一部として、付け下げ普段着スタイルを楽しんでいただければ幸いです。

最初は帯結びや小物選びに迷うこともあるかもしれませんが、回数を重ねるごとに、必ず自分らしいスタイルが見つかります。まずは手持ちの付け下げに、カジュアルな帯を合わせてみることから始めてみてはいかがでしょうか。きっと、新しい着物の楽しみ方が広がるはずです。